纽约-首尔-大连-北京,我买了1.9万回国机票

凤凰新闻客户端 凤凰网在人间工作室出品

凤凰新闻客户端 凤凰网在人间工作室出品2月,我从北京飞到美国纽约,准备在纽约州参加一个非虚构驻地项目,为期五周。

当时国内疫情爆发不久,出发前一周我在北京几乎天天在家隔离。到了纽约,看到生活照常,街道车水马龙,有种久违之感。

到美国的第二天,美国政府就对过去14天到过中国的人颁布了旅行禁令,我不禁暗自庆幸逃离了国内的疫情,可以按照原计划继续生活、工作。

驻地项目的参与者来自6个不同的国家。驻地刚刚开始的时候,只有我一个人来自疫情正在爆发的国家。其他人偶尔会问我国内的情况,但是大都终止于礼貌和好奇的询问。

2月27日,我们驻地平时出入的地方都悄悄放上了1L装的免洗洗手液。当时美国的疫情刚刚在西北部的华盛顿州出现一点苗头,我们看到驻地有应对措施,感到放心,同时也互相开玩笑说这些洗手液突然出现,没有什么解释,让人想入非非。

我们驻地在纽约市北,开车3小时路程的乡下。这里居民很少,没有商店,只有一个公共图书馆、邮局和一个只在周三晚上和周六上午开门的餐馆。这种与世隔绝的氛围让我们感到安全,但我们不免和新闻里读到的疫情产生脱节。

3月10日,纽约市外北部郊区New Rochelle感染人数超过100人,我所在的驻地的气氛也紧张起来。大家吃饭聊天的话题总是回到疫情。第二天,驻地取消了所有对外的活动,大部分员工也开始在家上班,只剩下我们12个驻地参与者和几个骨干员工。接下来的几天里,好几个驻地参与者担心疫情大爆发,修改了行程,准备提前离开。除我之外没有人对疫情有所准备,我给几个要坐飞机的朋友分了口罩。 3月12日,我搭朋友的车去附近的超市买东西,发现蔬果、清洁用品等生活必需品几乎被抢购一空。疫情对于身处郊外的我们来说是一个比较抽象的概念,当我看到空空的货架时,才对疫情带来的焦虑有一些直观的认识。

3月12日,我搭朋友的车去附近的超市买东西,发现蔬果、清洁用品等生活必需品几乎被抢购一空。疫情对于身处郊外的我们来说是一个比较抽象的概念,当我看到空空的货架时,才对疫情带来的焦虑有一些直观的认识。

■ 我们结账的时候,排在我前面的人买了很多罐头食品,显然是为了和疫情打持久战做准备。

3月12日,我给航空公司打电话想提前经香港转机回北京,等了30多分钟才接通。最早能改签的日期是3月25日,虽然不知道接下来2周会有什么变数,但也只能接受这个改签。出于好奇我查了一下直飞回国的机票,接下来两周的票已售空,有些票价已经高至9万。

之后的等待度日如年。

经历了国内疫情的爆发,我深切地体会过事态一天一变带来的不确定性,以及引发的紧张和焦虑。我担心纽约会突然像武汉一样封城,这样我没法从肯尼迪机场坐飞机回国。我担心航班取消,这样我不知道要花多少钱才能买到一张新的机票。我也担心国内政策变化,给我回国带来其他困难。

■ 免洗洗手液在美国卖脱销了,我把驻地提供的免洗洗手液分装成小瓶,准备到纽约市送给朋友们。

驻地项目的最后一周,纽约市的疫情越来越严重。我每天读新闻,都觉得在读武汉疫情爆发的闪回。这一周我们几乎都无心工作,我的生活就像去美国前一周在北京隔离一样,每天被铺天盖地的新闻弹窗轰炸,社交媒体上全是找不到试剂盒、物资紧缺的求助,确诊人数一直飙升。

这一周,北京对海外回国人士的政策也在不停变化:从居家14天观察,到必须自费进行集中隔离观察。虽然14天的酒店钱对我来说是一笔不小的开销,但滞留纽约和先飞外地再回北京都不是上策,我还是决定按原计划飞回北京。

■ 最后一天,我们剩下的3个人带着采购齐全的物资,整装待发。我们项目12人中有9人都因为疫情改变了行程,提前离开。

3月20日,我的驻地项目结束了。我原本计划在飞回北京前,到纽约朋友家中借住。但是权衡利弊后,我决定去住酒店,以减小交叉感染的可能。 ■ 我们开往纽约3小时车程,从乡间小路到高速,一路通畅。

■ 我们开往纽约3小时车程,从乡间小路到高速,一路通畅。

■ 高速路上平时播报路况的牌子也改成了“压平曲线(Flatten The Curve)”。这是美国防疫的主要策略,尽量减缓病毒传播,减少峰值确诊人数,以减轻对美国医疗系统的压力。

我们的车开到纽约曼哈顿下城,路上几乎没有车,偶尔有外卖员骑着自行车飞驰而过。纽约安静得一反常态。曼哈顿下城是纽约的金融中心,这里平日是最热闹嘈杂的地方,这种冷清的景象我真的是第一次见到。

一路上我们开着广播,节目全和疫情相关。开车捎我回纽约的朋友却说:“每天看新闻觉得纽约水深火热,现在看到这里一派祥和的场景,我突然不那么焦虑了。”但我们心里都清楚,此时此刻,纽约的医院又是另一番景象:医生抢救病人的紧张和物资短缺的绝望……

路上偶尔有救护车或警报声传来,我就忍不住猜想,车里运送的会不会是危重的新冠病人。 我要在纽约的酒店待5天,等待飞北京的航班。纽约人口密度大,出门感染风险比较高,当时的感染人数还在不断上升。我提前买好了必需的食品,尽量不出门。

我要在纽约的酒店待5天,等待飞北京的航班。纽约人口密度大,出门感染风险比较高,当时的感染人数还在不断上升。我提前买好了必需的食品,尽量不出门。

■ 酒店窗外就是纽约的Queensboro大桥。在这里住了5天也看尽了大桥不同时间的样子。

3月21日下午,太阳很足,我戴着口罩出门买了一些必需品。纽约已经实行了严格的禁令,许多“非生活必需”的商店已经关门,餐馆只能外卖,不能堂食。路上几乎空无一人。路过一家中餐馆,门上贴了关闭3周的告示。

3月21日下午,太阳很足,我戴着口罩出门买了一些必需品。纽约已经实行了严格的禁令,许多“非生活必需”的商店已经关门,餐馆只能外卖,不能堂食。路上几乎空无一人。路过一家中餐馆,门上贴了关闭3周的告示。

■ 在空荡荡的路口,抬头看到街角公寓楼上的露天阳台上站了两个人,想必也是在家憋久了,出来透透气。

■ 纽约州州长Cuomo每天上午都会开新闻发布会,介绍疫情的最新进展,以及纽约州政府应对的举措。Cuomo对疫情应对得力,广受赞誉。

■ 在酒店没有办法做饭,只能靠微波炉和打开即食的果蔬和零食打发。3月22日的午餐是泡面配香肠,小胡萝卜配蘸酱,水果和饼干。

3月23日,距离回国的航班起飞不到48小时,香港决定停止转机服务,我原本订的纽约-香港-北京的航程飞不了了。虽然之前也看到类似报道,有人因为禁飞令不得不多次改签航班,但是当这种事情突然发生在自己身上的时候,那种震惊和无助特别强烈。同时又不敢让自己沉浸在这种无力感之中,香港停止转机是严防输入的信号,我怕大陆也会立刻出台新政策。留给我的时间不多了,除了尽快回北京,我别无选择。

原本有一张回国的机票以为高枕无忧,我完全没有关注其他航班的状况,以及各国的旅行禁令,现在突发变故,让我乱了阵脚。查了不同的航班,发现直飞航班几乎都被取消了,所剩的不是天价,就是售罄。又看了各国转机的政策,结合还能买到的机票,和相对合理的航程考量,我发现只剩下首尔仁川机场转机还可行,于是下狠心花1万9买了机票。买了新机票以后度日如年,生怕美国、韩国或国内会有新的禁飞政策。越是临近出发,我读到的在飞机上染病的新闻越多,特别是那些回国后被检测为阳性的人被一些网友称为“千里投毒”,仿佛在海外的人在疫情爆发时回到自己国家的权利都可以被剥夺。同时国内对海外归国人员的政策越发苛刻,似乎在发出鼓励大家尽量不回国的信号,我心里很不是滋味,这为原本就已经很坎坷的回国之路又蒙上了一层阴影。

出发当天,我把准备好的口罩、手套、免洗洗手液、消毒湿巾随身带好。并提前在脑海中预演了一遍不同场景的防护措施:刚上飞机要如何消毒座位周边的环境,如果需要上厕所要何时更换手套,等等。

■ 3月25日,终于要飞回北京了。坐网约车去机场的路上。

■ 抵达纽约肯尼迪机场4号航站楼安静又空旷。肯尼迪机场人少得可怜,仅有几个开放值机的柜台排满了等待托运行李的乘客,大部分人都带了2个行李箱甚至更多行李,想必是长期生活在纽约、临时决定回国的人。

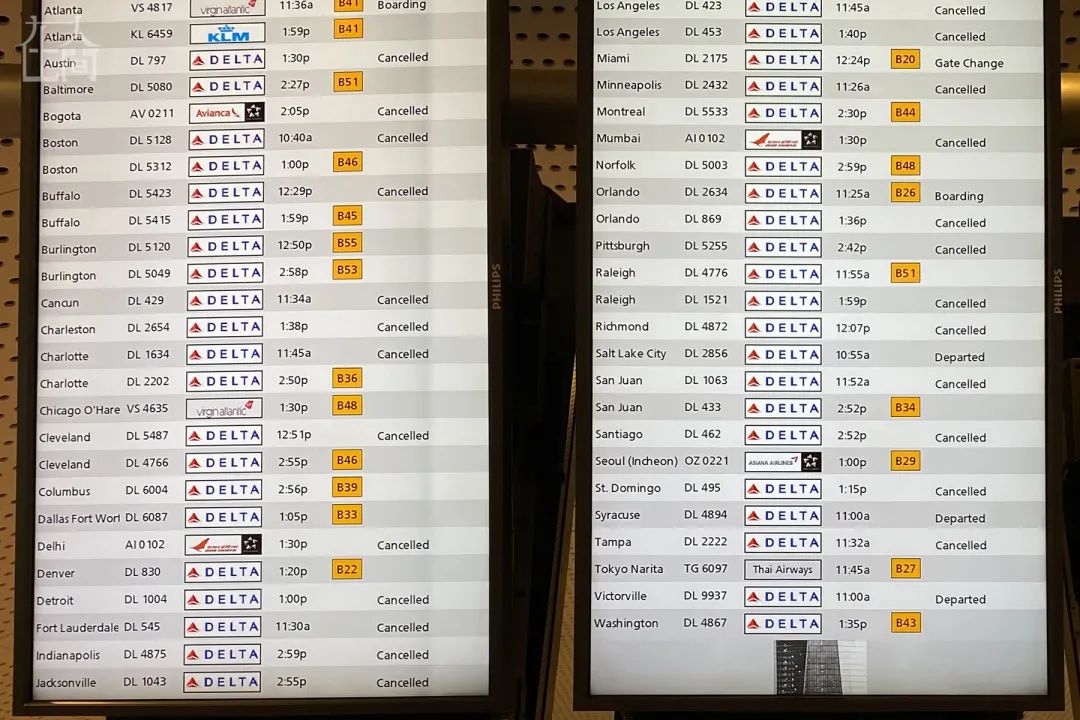

■ 抵达纽约肯尼迪机场4号航站楼安静又空旷。肯尼迪机场人少得可怜,仅有几个开放值机的柜台排满了等待托运行李的乘客,大部分人都带了2个行李箱甚至更多行李,想必是长期生活在纽约、临时决定回国的人。 ■ 我在机场屏幕上看到很多航班取消的信息。

■ 我在机场屏幕上看到很多航班取消的信息。 在肯尼迪机场不难看到全副武装的乘客,从他们身边经过,发现大部分都是中国人。我的家人朋友也都嘱咐我在机场和飞机上一定要做好防护措施,有人甚至建议我穿成人纸尿裤,避免在飞机上使用厕所。为了尽量不挤兑在纽约已经十分紧缺的防护资源,我只做了最基本的防护:戴口罩和手套。

在肯尼迪机场不难看到全副武装的乘客,从他们身边经过,发现大部分都是中国人。我的家人朋友也都嘱咐我在机场和飞机上一定要做好防护措施,有人甚至建议我穿成人纸尿裤,避免在飞机上使用厕所。为了尽量不挤兑在纽约已经十分紧缺的防护资源,我只做了最基本的防护:戴口罩和手套。 飞机在纽约肯尼迪机场起飞,我心里的一块大石头落了地,但是我也知道,接下来还有很多变数,特别是回国后的检疫流程,会是另一场拉锯战。

飞机在纽约肯尼迪机场起飞,我心里的一块大石头落了地,但是我也知道,接下来还有很多变数,特别是回国后的检疫流程,会是另一场拉锯战。 ■ 飞机在仁川机场落地。

■ 飞机在仁川机场落地。在仁川机场转机非常顺利,当我再次登上飞机准备飞往大连时,我终于感到安心了:至少不会滞留海外了。

登机后,我惊讶地发现国航的所有乘务人员都穿着全套的防护服。尽管我们上机前已经测过体温,飞机上又测了一次。

登机后,我惊讶地发现国航的所有乘务人员都穿着全套的防护服。尽管我们上机前已经测过体温,飞机上又测了一次。 ■ 飞机即将降落大连,我不知道接下来将会面临什么样的检疫流程,心里很不安。由于飞北京的国际航班改为在其他城市入境,我们的航班要先在大连降落。下午6点半,飞机降落后,几个做了全套防护措施的海关工作人员上飞机,给大家测了体温,并让那些有发热症状和申报过去14天曾有症状的人先下了飞机。当我看到有坐在我附近的人最先下飞机时,吓了一跳。

■ 飞机即将降落大连,我不知道接下来将会面临什么样的检疫流程,心里很不安。由于飞北京的国际航班改为在其他城市入境,我们的航班要先在大连降落。下午6点半,飞机降落后,几个做了全套防护措施的海关工作人员上飞机,给大家测了体温,并让那些有发热症状和申报过去14天曾有症状的人先下了飞机。当我看到有坐在我附近的人最先下飞机时,吓了一跳。 随后,其他人按顺序依次下飞机,申报健康状况,并接受核酸检测。

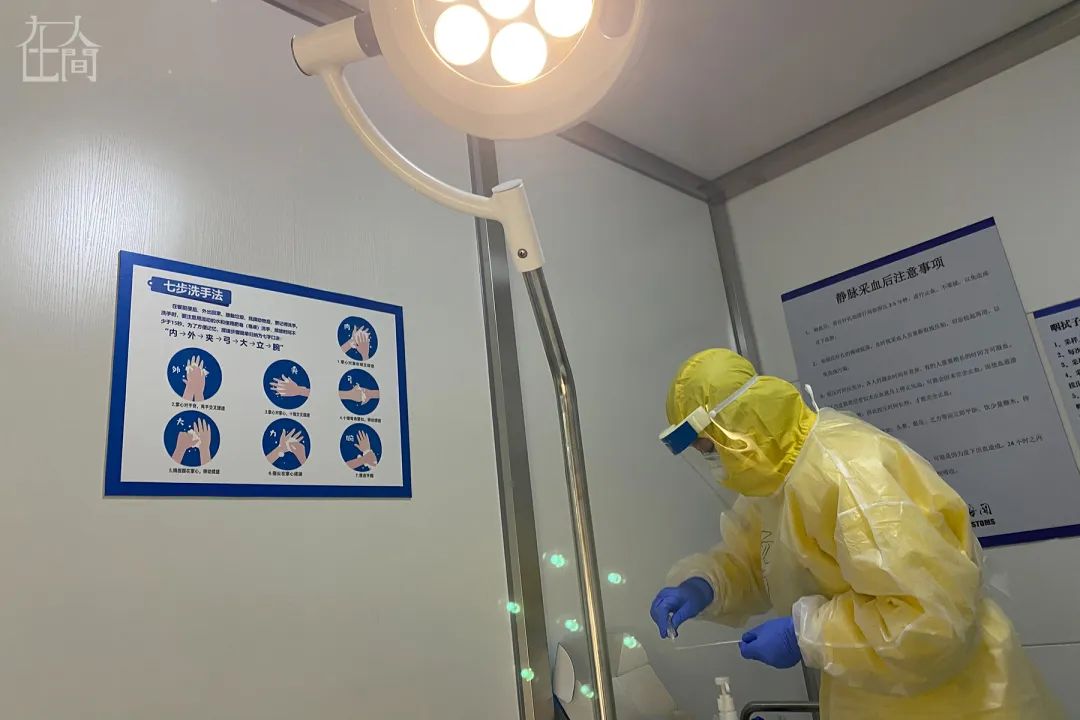

随后,其他人按顺序依次下飞机,申报健康状况,并接受核酸检测。 ■ 我正准备接受核酸检测。检测核酸的小隔间像是一个简易牙科诊所。医生把大灯打开, 让我在躺椅上躺好。之前,我在网上看到过一个奥地利朋友接受鼻咽拭子采集的视频,看起来异常痛苦,没想到我也体验了一番,确实像很多人所说的,有种棉签要直接捅到大脑的感觉。我问医生要多长时间出结果,她说6个小时。

■ 我正准备接受核酸检测。检测核酸的小隔间像是一个简易牙科诊所。医生把大灯打开, 让我在躺椅上躺好。之前,我在网上看到过一个奥地利朋友接受鼻咽拭子采集的视频,看起来异常痛苦,没想到我也体验了一番,确实像很多人所说的,有种棉签要直接捅到大脑的感觉。我问医生要多长时间出结果,她说6个小时。

随后我们被带到候机大厅,一排排的座位上已经贴好了座位标号,我们必须按照飞机上的对应座位号坐好,上厕所也要进行登记。我盘算着如果飞机能继续飞往北京,至少也是后半夜的事了。这时距离飞机从纽约起飞已经19个小时了,我不知道还要多久才能回到北京,甚至能不能回北京都不是定数——如果同一航班有疑似或确诊患者,我们就需要全部就地隔离并接受更多检测。

凌晨2点,6个小时过去了,我们还在候机厅里等待。不时会看到穿着防护服的工作人员走动,这时也无法根据他们的衣着判断他们是机场、海关还是航空公司的工作人员,更无从判断我们的航班是不是就快起飞了。 凌晨2点半,我们听到广播,终于可以登机了。没有人告知我们检测结果,但是能飞北京就意味着我们都是健康安全的。事后我才知道有很多原本飞往北京的飞机,因为检测出一两例阳性的感染者,整个飞机的人都在其他城市就地隔离了。能够回到北京的我们无比幸运。

凌晨2点半,我们听到广播,终于可以登机了。没有人告知我们检测结果,但是能飞北京就意味着我们都是健康安全的。事后我才知道有很多原本飞往北京的飞机,因为检测出一两例阳性的感染者,整个飞机的人都在其他城市就地隔离了。能够回到北京的我们无比幸运。 从北京下飞机,连机场航站楼都没进,我们就被大巴直接拉到新国展。机场大巴上的塑料布密封隔离了司机和乘客,司机也是全副武装。

从北京下飞机,连机场航站楼都没进,我们就被大巴直接拉到新国展。机场大巴上的塑料布密封隔离了司机和乘客,司机也是全副武装。 ■ 到了新国展,在工作人员的指引下我们去领行李、报道。

■ 到了新国展,在工作人员的指引下我们去领行李、报道。

■ 我们的行李从货车上被卸下来,大家纷纷去找自己的行李。后来我在我的行李箱上闻到了消毒水的味道,想必这些行李也都经过了消毒。这时已经是凌晨5:40。

■ 在新国展,可能是清晨的原因,只有我们一个航班抵达,整个场地很空旷。

■ 在新国展,可能是清晨的原因,只有我们一个航班抵达,整个场地很空旷。 ■ 我们散开到京内、京外对应的区、省报到。

■ 我们散开到京内、京外对应的区、省报到。 ■ 除了专门负责接待我们的工作人员,还有定时定点喷洒消毒水的人员。

■ 除了专门负责接待我们的工作人员,还有定时定点喷洒消毒水的人员。

■ 和一个工作人员交谈后,我得知他们都是各区的公务员,每天分3班,24小时在新国展坐班。两班工作人员交接后,有人把脱下的防护服放在黄色医用垃圾袋里拿走。

■ 等了2个小时,我们终于从新国展出发,前往指定的隔离酒店。

■ 等了2个小时,我们终于从新国展出发,前往指定的隔离酒店。我居住的朝阳区只有一家指定酒店,一天700元包餐费。此前我听说的隔离酒店标准从270元到600元不等,700元超出了我的预期,但是别无选择。我安慰自己:接下来14天可以住得舒适些。

早上8点,距离飞机从纽约起飞已经过去33个小时了,我们终于坐上了前往隔离酒店的大巴。路上,我发现路边的树都长了新芽,花也开了,路上车流不断,我好像很久没有看到一个城市正常运转的样子了。 ■ 抵达酒店。未来14天,我可以在一个条件还不错的酒店房间里安稳度过,这种一切尽在掌控的确定性让我很有安全感。这一路经历了这么多不确定性,和不受自己掌控的无力感,我为自己健康安全回到北京感到幸运。

■ 抵达酒店。未来14天,我可以在一个条件还不错的酒店房间里安稳度过,这种一切尽在掌控的确定性让我很有安全感。这一路经历了这么多不确定性,和不受自己掌控的无力感,我为自己健康安全回到北京感到幸运。

为了利用好接下来的2周隔离时间,我把房间里的写字台布置成我接下来2周办公的地方。

我对自己说:北京的生活快要回归正轨了,能回家真好。

声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。